Kirchenbücher – historische Fundgruben für Familienforscher

- Von Silvia

Die alten handschriftlich geführten Kirchenbücher sind wichtige Quellen der genealogischen Forschung und oft die einzigen Zeugnisse für unsere Vorfahren.

Ein Kirchenbuch ist ein Matrikel (in Österreich auch Matrik genannt, in der Schweiz der Rodel/die Rödel) also ein Personenverzeichnis, und enthält meist in chronologischer Reihenfolge Aufzeichnungen über kirchliche Amtshandlungen, wie Taufen, Heiraten und Begräbnisse. Die Pfarrer führten aber auch Verzeichnisse über Firmungen, Erstkommunion oder Konfirmationen. In einem Taufbuch oder Taufregister sind die Daten der Taufe der jeweiligen Person sowie ihrer Eltern und Paten aufgeführt. In einem Ehe- oder Heiratsbuch sind die Daten der beiden Ehepartner sowie (nicht immer) der Eltern und Trauzeugen aufgeschrieben. In einem Toten- oder Sterbebuch hat der Pfarrer die Todes- und Begräbnisdaten eingetragen. Für die Zeit vor 1876 wurden Personenstandsfälle nur von den Religionsgemeinschaften verzeichnet. Eine Ausnahme sind die linksrheinischen, damals zu Frankreich gehörenden Gebiete, die bereits seit 1798 Zivilstandsregister geführt haben. Ebenso ab 1810 in den Staaten des Großherzogtums Berg und dem Königreich Westfalen. Heute werden die staatlichen Personenstandsbücher in Standesämtern geführt. Pfarrämter sind nach wie vor zur Führung von Kirchenbüchern verpflichtet.

Jetzt auf MyHeritage 225.000 Einträge in Kirchenbüchern durchsuchen.

Geschichte ihrer Entstehung

Innerhalb des deutschsprachigen Raums stammt das älteste Kirchenbuch aus Basel in der Schweiz (St. Theodorskirche). Es enthält die Taufen von 1490 bis 1498 auf circa 1.700 Seiten und ist ein Werk des katholischen Pfarrers Johann Ulrich Surgant (geboren 1450 in Altkirch im Elsass, gestorben am 20. September 1503 in Basel). Eigentlich sind Taufbücher eine reine Auflistung der getauften Kinder, des Vaters und der Paten. Früher taufte man die Neugeborenen so schnell es ging. Die Mutter lag zum Zeitpunkt der Taufe meist noch im Wochenbett. Vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit trug die Taufe eine besondere Bedeutung. Sie befreite den Täufling von der Erbsünde. Ungetauft verstorbene Kinder, so die Vorstellung, kämen nicht in den Himmel, sondern in die Vorhölle. Heute befindet sich das Taufbuch aus Basel im Britischen Museum in London, die Kopien befinden sich in Basel.

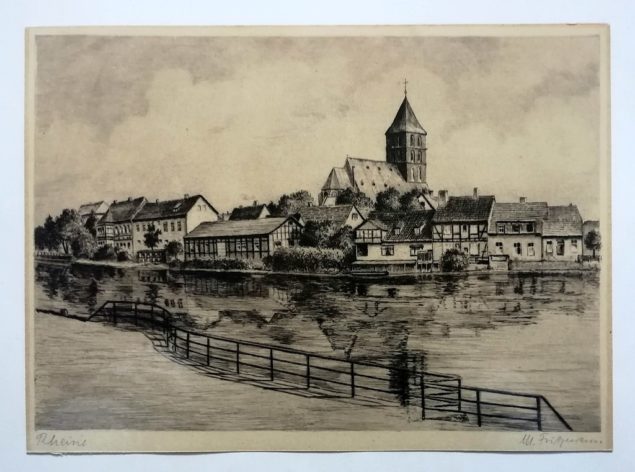

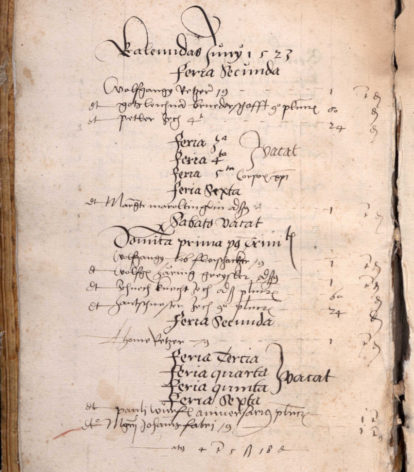

Das Konzil von Trient (auch Tridentinum und Tridentinisches Konzil genannt) der römisch-katholischen Kirche ordnete per Erlass vom 11. November 1563 die Anlage von Eheregistern und im Zusammenhang damit auch die Einführung von Taufbüchern an. Für die Führung von Sterbebüchern wurden erst im Jahr 1614 Formulare entworfen, aber auch für die Tauf- und Traumatrikel findet man erst hier genaue Formulare. Aber bereits vor dem Konzil von Trient gab es schon Kirchenbücher. So sind zum Beispiel deutsche Taufmatrikeln aus Hammelburg in Unterfranken (1527), Seinsheim in Unterfranken (1539), Niederau in Sachsen (1534) überliefert. Bekannt sind schon wesentlich ältere Kirchenbücher, zum Beispiel der westfälischen Pfarrkirche St. Dionysius in Rheine (vermutlich um 1345), aber leider nicht mehr erhalten. Die ältesten Matriken in den österreichischen Diözesen sind aus der Gemeinde St. Stephan in Wien (1523).

Im Jahre 1563 hatte das Konzil von Trient offiziell festgelegt, dass in katholischen Gemeinden ein Tauf- und Eheschließungsregister angelegt werden müsse und wie dieses auszusehen habe. Die meisten Pfarreien hatten diese Praxis jedoch schon einige Jahrzehnte vorher begonnen und auch die Beerdigungen in ihren Aufzeichnungen vermerkt. Dieser Punkt wurde im Jahre 1606 ebenfalls vom Vatikan zur Pflicht jedes katholischen Gemeindepfarrers gemacht. Die meisten protestantischen Pfarrer übernahmen diese Regelungen von der katholischen Kirche. Über einen entsprechenden offiziellen Beschluss der protestantischen Kirche ist allerdings nichts bekannt. Doch vor allem in den lutherisch oder calvinistisch geprägten Landstrichen wurde die Praxis des Kirchenbuchs sogar noch verfeinert. Grund war die teilweise sehr strenge Überwachung der Mitglieder der Gemeinde in Bezug auf Religiosität und Lebenswandel.

Als Familien- und Ahnenforscher könnte man meinen, es ist einfach, in Archiven zu stöbern und die alten Aufzeichnungen zu finden. Durchaus nicht. In einer Untersuchung stellte ein österreichischer Genealoge fest, dass im gesamten deutschsprachigen Raum bestenfalls noch rund 40 Prozent der kirchlichen Aufzeichnungen vorhanden sind, die aus der Zeit vor 1800 liegen. Die Gründe dafür sind ebenso vielfältig wie schlüssig: Kriege sorgen dafür, dass so manche Kirche und damit auch so manches Archiv ein Raub der Flammen wurde. Für viele genealogische Forschungen bedeutet die Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618 bis 1648) heute das Ende. In den Kriegswirren gingen viele Aufzeichnungen verloren, darunter vor allem Kirchenbücher. Erhebliche Verluste verursachten auch die Napoleonischen Kriege 1797 bis 1809 und nicht zuletzt der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945). Zu Bränden kam es jedoch auch in Friedenszeiten. Überschwemmungen und Plünderungen taten ein Übriges, um unersetzliche Dokumente zu vernichten. Darüber hinaus hatten viele Geistliche in der Vergangenheit überhaupt kein Interesse daran, alte Aufzeichnungen über einen längeren Zeitraum hinweg aufzubewahren. Die unsachgemäße Lagerung in feuchten Kellern oder Dachböden tat ein Übriges. So war dem alten Pergamentpapier leider allzu oft nur eine vergleichsweise kurze Lebensdauer beschieden.

Das Lesen der Kirchenbücher setzt Kenntnisse der Schreibschrift früherer Zeit voraus (zum Beispiel Latein, Kurrent, Sütterlin). Katholische Kirchenbücher sind bis ungefähr 1800 nahezu ausschließlich in lateinischer Sprache geführt (im Rheinland auch noch bis in das 19. Jahrhundert hinein). Ab Anfang des 19. Jahrhunderts sind die Kirchenbücher dann in der Landessprache geschrieben, so wie zuvor schon die protestantischen Matrikeln. Erst aus der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg liegt eine großflächige Überlieferung der Kirchenbücher vor.

Die heutige Verwendung der Kirchenbücher

In der heutigen Zeit sind Kirchenbücher innerkirchliche Aufzeichnungen. In Deutschland dienen für die Zeit vor Einführung des staatlichen Standesamtes (seit dem 1. Oktober 1874 in Preußen, sowie seit dem 1. Januar 1876 im restlichen Gebiet des Deutschen Reiches) und bei Verlust der Personenstandsregister die Kirchenbücher immer noch als Nachweis. Auch in Österreich (seit 1939) wie auch in der Schweiz (Zivilstandsamt seit 1876) gibt es Standesämter. Um weiteren Verlusten vorzubeugen, sind in Deutschland die älteren Bände der Kirchenbücher in zentralen kirchlichen Archiven der Landeskirchen und Bistümer gelagert. Oft sind sie als Mikrofilm zugänglich und werden vermehrt auch digitalisiert und von den jeweiligen Archiven über Internetportale bereitgestellt. Auch in den Pfarrämtern vor Ort können heute immer noch Kirchenbücher zu finden sein, die noch nicht digitalisiert worden sind.