Langweilige staubtrockene Regale voll altem Kram sind sie für die einen, hochspannende Sammlungen voll Hintergründe für die aktuelle  Wirklichkeit für die anderen: Die Archive der Gemeinden.

Wirklichkeit für die anderen: Die Archive der Gemeinden.

Woher kommt der Hofname? Warum können sich Nachbarn schon seit Generationen nicht leiden? Von wem stammt unsere Familie ab? Auf die unterschiedlichsten Fragen suchen Interessenten Antworten in den alten Unterlagen von Stadt- und Gemeindeverwaltungen. Die hatten schon immer großes Interesse an klaren Verhältnissen. Denn wenn es um Verträge, Grundstücke oder Dienstbarkeiten geht, hilft oft nur der Blick auf das Original.

An Bedeutung zugenommen haben die kommunalen Archive auch deshalb, weil seit eineinhalb Jahren die Gemeinden ihre standesamtlichen Unterlagen selbst auf-bewahren müssen. Gerade das ist für die Familienforschung von Bedeutung und nicht nur für sie: Die Archive seien das „Gedächtnis des Staates“, heißt es bei den Staatlichen Archiven – auf kommunaler Ebene dann also das „Gedächtnis der Gemeinden“.

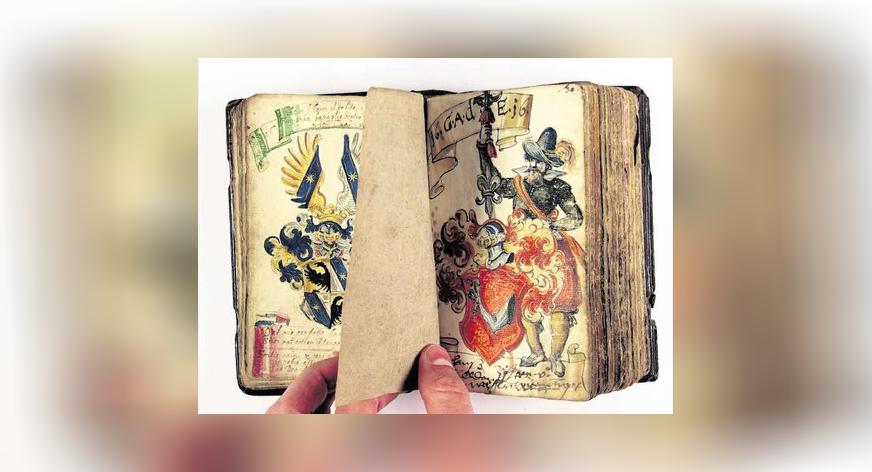

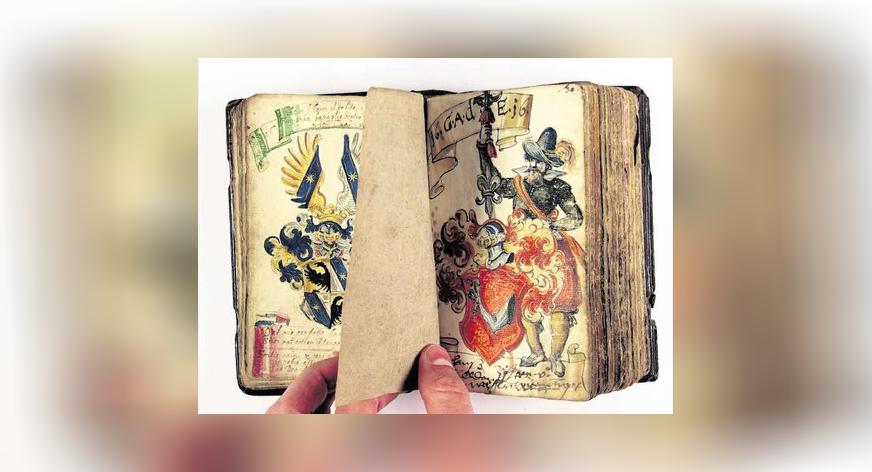

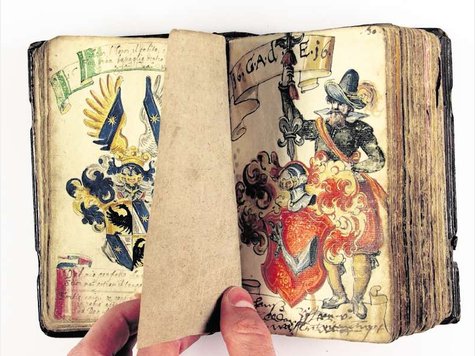

Der Begriff Archiv bedeutet erst einmal Amtsgebäude. Darin wandert in der Regel ein Blatt Papier eines Sachbearbeiters in einen Ordner und von dort später in eine Registratur. Ins Archiv gelangt schließlich, was davon „archivwürdig“ ist, also einen bleibenden Wert besitzt. Das können vor allem Akten, Urkunden, Bücher, Fotos, Zeitungen, Chroniken, Ordner, Karten, Pläne, Siegel, Ton- und Bildträger sein, genaueres dazu beschreibt das Bundesarchivgesetz. Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man tatsächlich Originale aus vergangener Zeit in Händen hält. Was zu seiner Zeit vielleicht emotional hoch aufgeladen war, kann jetzt ganz entspannt betrachtet werden.

Manchmal wird das Archivwesen in den kleineren Orten etwas stiefmütterlich behandelt, weil es Zeit und Geld kostet. Das Bayerische Archivgesetz besagt zwar, dass die Körperschaften die Archivierung „in eigener Zuständigkeit“ regeln können. Sie gehört aber „zu den kommunalen Pflichtaufgaben einer Gemeinde“, so Helmut Fürmetz, Archivpfleger des Landkreises Mühldorf.

Hans-Joachim Hecker weiß aus seiner Praxis als stellvertretender Leiter des Münchner Stadtarchivs, dass man bei den Gemeinden nur an den guten Willen appellieren könne. Ob die Sachen in säurefreien Kartons liegen oder in Kisten irgendwo vor sich hinverstauben, könne man nicht beeinflussen. „Es darf nur keinen Schaden nehmen.“

Wer in Archiven genauer nach etwas schauen will, sollte ein „berechtigtes Interesse“ mitbringen. Im Gesetz zur Reform des Personenstandrechts aus dem Jahr 2007 beschreiben Richtlinien, wer sich in den Archiven informieren darf. Auch nach längerer Zeit spielt dabei der Datenschutz noch eine Rolle. Der Eintrag eines Lehrers im Klassenbuch etwa „Das war mit Abstand der faulste Schüler“ reicht auch heute noch zum Spott, dem sich niemand aussetzen will.

Staatliche und kommunale Archive sind nicht die einzigen Stellen, an denen sich Geschichte versammelt. Archive gibt es auch bei Pfarreien, in Firmen oder bei Privatpersonen. Gerade Letztere widmen sich diesem Thema oft mit viel Hingabe.

Quelle und Bild: OVB online

Magdalene Imig

16. Juni 2015

Meine Mutter ist in Schareiken /Ostpreußen geboren im Jahre 1909

Ihr Vater hieß Karl Krebs, die Mutter war eine geb. Janello.Später sind sie alle in die Nähe von Goldap gezogen (in Bodenhausen). Weiß jemand etwas über diese Familie und woher sie kamen?

herzlichst