Wilhelm Busch, den meisten von uns wahrscheinlich bekannt als Verfasser von Werken wie “Max und Moritz” oder “Hans Huckebein, der Unglücksrabe”, würde heute seinen 190. Geburtstag feiern. Ein guter Anlass also, um mehr über einen der bekanntesten Dichter und Zeichner Deutschlands zu erfahren. Wir bitten zu entschuldigen, das wir nicht alle Aspekte des Lebens von Wilhelm Busch beleuchten können, da es hierüber ganze Bücher gibt.

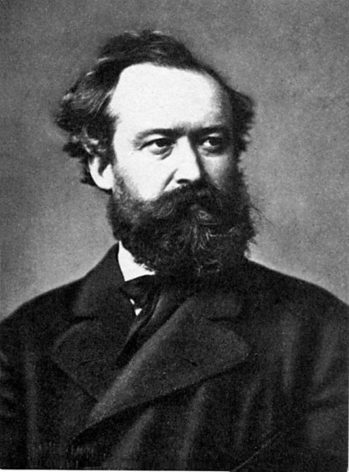

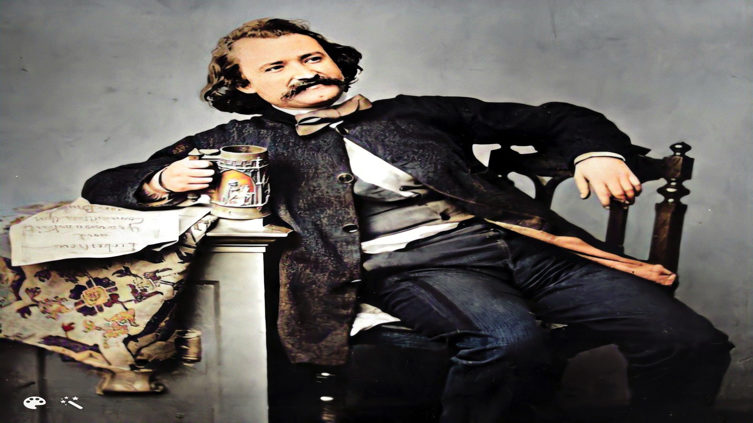

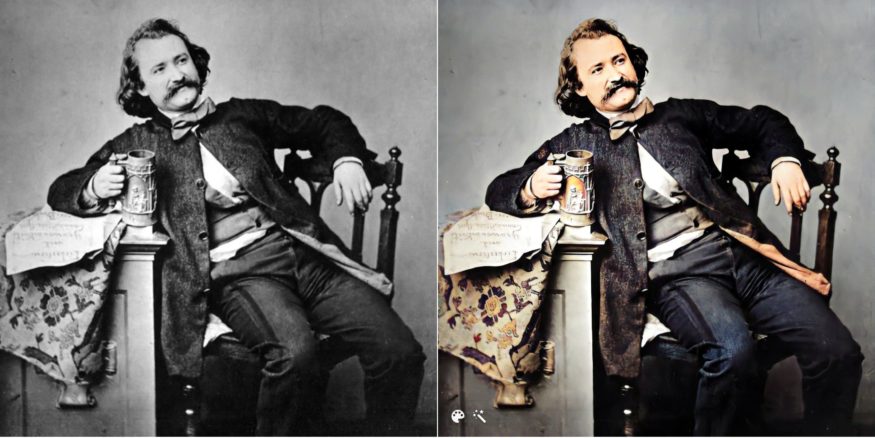

Wilhelm Busch 1860, Original-Fotografie von Edgar Hanfstaengl – mit MyHeritage koloriert und verbessert.

Der Urvater des modernen Comics wurde am 15. April 1832 in Wiedensahl, einer kleinen Gemeinde im Schaumburger Land, geboren. Seine Eltern waren der unehelich geborene Bauernsohn Friedrich Wilhelm Busch und die Witwe Henriette Kleine. Die Kleines lebten schon seit einigen Jahrzehnten in Wiedensahl und Henriettes Mutter führte den örtlichen Krämerladen, den Friedrich Wilhelm bald übernahm.

Wilhelm, dessen voller Name Heinrich Christian Wilhelm Busch war, war das erste von insgesamt sieben Kindern seiner Eltern. Diese hatten es zu einigem Wohlstand gebracht und konnten es sich leisten, neben Wilhelm noch zwei anderen Söhnen ein Studium zu finanzieren.

In seiner Kindheit wurde Wilhelm zu seinem Onkel, dem Pfarrer Georg Kleine, gegeben, da sein Vater hoffte, ihm dort eine bessere Erziehung und Ausbildung zu ermöglichen. Hier lernte er auch seinen langjährigen Freund Erich Bachmann kennen. Eine Theorie besagt, das Erich und Wilhelm in weitestem Sinne die Vorbilder für Max und Moritz wurden, zumal Erich der Sohn des örtlichen Müllers war.

Durchforsten Sie zahlreiche Stammbäume in den Sammlungen von MyHeritage, die sich mit der Familie Wilhelm Buchs befassen.

Nach seinem Maschinenbaustudium, das er an der Technischen Hochschule zu Hannover absolvierte, konfrontierte er seine Eltern mit dem Wunsch, an der Kunstakademie Düsseldorf zu studieren. Zu seiner Enttäuschung wurde er dort jedoch nur zu der vorbereitenden Klasse zugelassen und studierte die “Anatomie des Körpers” und das “Malen nach der Antike”. Obwohl seine Eltern schon im Voraus bezahlt hatten, blieb er dem Unterricht zunehmend fern und beschloss schließlich, an die “Koninklijke Academie voor Schone Kunsten” in Antwerpen zu wechseln, um dort die alten Meister zu studieren. Durch das Studium der Gemälde von z. B. Rubens und Brouwer wurde seine Liebe für die Malerei entfacht, gleichzeitig aber die Zweifel an den eigenen künstlerischen Fähigkeiten, die er ein Leben lang nie ablegen konnte.

Auch dieses Studium brach er ab. Nach einer schweren Typhuserkrankung zog er sich für einige Monate in seinen Heimatort Wiedensahl zurück und sammelte Volksmärchen und Geschichten des lokalen Aberglaubens.

Nach seinem Wunsch, das Kunststudium in München fortzusetzen, zerstritt er sich so sehr mit seinen Eltern, das diese ihn nach einer letzten Geldzahlung vor die Tür setzten und danach der Kontakt zu ihnen völlig abbrach. Auch dieses Studium brachte ihm nicht die gewünschte Erfüllung und kurzzeitig dachte er über eine völlig andere Karriere nach: die Bienenzucht in Brasilien.

München sollte sich jedoch trotzdem als Sprungbrett für Wilhelms Karriere erweisen. Hier wurde er erstmal vom Verleger Kaspar Braun als freier Mitarbeiter für die Satirezeitung “Münchner Bilderbogen” engagiert und konnte so seinen Lebensunterhalt bestreiten. Nach einigen Jahren empfand Wilhelm die Abhängigkeit von seinem Verleger jedoch als beengend und wechselte zu Heinrich Richter, mit dem er die Publikation eines Bilderbuchs vereinbarte. Künstler und Verleger waren jedoch nicht auf einer Wellenlänge und so wurden die 1864 erschienen “Bilderpossen” ein finanzieller Misserfolg.

Als Wiedergutmachung bot Wilhelm seinem Verleger seinen (heute) größten Erfolg “Max und Moritz“ an, ohne dafür Honorar zu verlangen. Richter lehnte ab, dafür griff sein alter Verleger Kaspar Braun zu und erwarb für 1000 Gulden die Rechte an der Geschichte. Zu Buschs Tod im Jahre 1908 erschien das Buch bereits in der 56. Auflage.

Gegen Ende der 1860er Jahre pendelte Wilhelm zwischen Frankfurt, seinem Heimatort Wiedensahl, Lüthorst, dem Wohnort seines Onkels und Wolfenbüttel, wo sein Bruder Gustav lebte.

In Frankfurt verfasste er weitere seiner bekannten Bildergeschichten, wie “der heilige Antonius von Padua” und “die fromme Helene”. Diese waren in ihrer Satire der Zeit weit voraus und teilweise sogar Inhalt gerichtlicher Verfahren. Wilhelms Verleger lehnte schließlich weitere Veröffentlichungen ab, da er einen Imageverlust und weitere Anklagen fürchtete.

Nachdem er Frankfurt den Rücken kehrte, konzentrierte er sich zunächst auf sein erstes rein literarischen Werk, der Gedichtsammlung “Kritik des Herzens”, die bei seiner Leserschaft allerdings Unverständnis und Ärger auslöste.

Sehen Sie sich viele Werke Wilhelm Buschs in unserer Sammlung historischer Bücher an

Nach einer kurzen Schaffenspause waren die 1870er doch mit das produktivste Jahrzehnt für Wilhelm. Er veröffentlichte eine Reihe von Bildergeschichten, darunter die Knopp-Trilogie, mit der er, laut seiner Kritiker, sich die Lust an der Ehe vom Leib schreiben wollte. 1879 zog er bei seiner Schwester Fanny und ihrer Familie ein und nachdem sein Schwager gestorben war, nahm er die Vaterrolle bei seinen drei Neffen ein. Harmonisch war dieses Zusammenleben wohl nicht immer, da er, aufgrund seiner Alkohol- und Nikotinsucht schnell in Rage geriet, wenn etwas nicht nach seinem Willen lief.

Seine beiden letzten Werke als Zeichner von Bildergeschichten waren “Balduin Bählamm, der verhinderte Dichter” und “Maler Klecksel”. Beide Werke handeln vom künstlerischen Scheitern und sind nach Ansicht seiner Kritiker als eine Art Selbstbeschreibung Buschs zu betrachten. Die Geschichten an sich wurden jedoch als Glanzstücke aufgenommen.

In der Mitte der 1890er Jahre gab Busch das Malen endgültig auf und zog mit seiner Schwester zu seinem Neffen Otto, der das große Pfarrhaus in Mechtshausen bezogen hatte. Hier widmete er sich dem Lesen und Schreiben von Gedichten. Sein letzter Gedichtband erschien 1899 und trug den passenden Titel “Zu guter letzt”.

Wilhelm Busch starb in der Nacht vom 8. auf den 9. Januar 1908 mit 75 Jahren. Sein Grab kann man noch heute besuchen. Es liegt auf dem Friedhof neben dem Pfarrhaus, in dem ihm zu Ehren ein Museum eingerichtet wurde.