In Meppen ist die Einladung des Arbeitskreises Familienforschung der Emsländischen Landschaft für die Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim zu einer Vortragsveranstaltung über sogenannte Totenbildchen in der Genealogie auf eine sehr starke Resonanz gestoßen.

Ruth Decker von der Oldenburgischen Gesellschaft für Familienforschung beschäftigt sich seit Jahren mit dem Inhalt von Totenzetteln, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in der hiesigen Region aus Anlass von Trauerfeierlichkeiten als fromme Erinnerung an Verstorbene den Teilnehmern ausgehändigt oder mit den Einladungen zum Sechswochenamt verschickt werden.

Die bedruckten Rück- und Innenseiten enthalten neben Gebetsaufforderungen, Bibelzitaten und Sprüchen häufig auch kurze Biografien der Verstorbenen, zumindest aber das Geburts- und Sterbedatum. „Wichtige Hinweise vermittelten in den meisten Fällen auch die Namen der Verlage, Druckereien und kleinerer Läden, wie sie bis in die 70er-Jahre in einzelnen Bauerschaften für Bestellung von Totenbildchen zur Verfügung gestanden hätten„, sagte Ruth Decker.

Nachdem die jüdisch-christliche Tradition den Glauben an ein Leben nach dem Tode herausgebildet habe, sei durch das Christentum das Gebet für die „Armen Seelen“ gefördert worden. „Wer das auf dem Totenzettel angegebene Stoßgebet spricht, erwirkt für die Seele des Toten ein um 100 Tage verkürztes Fegefeuer.“

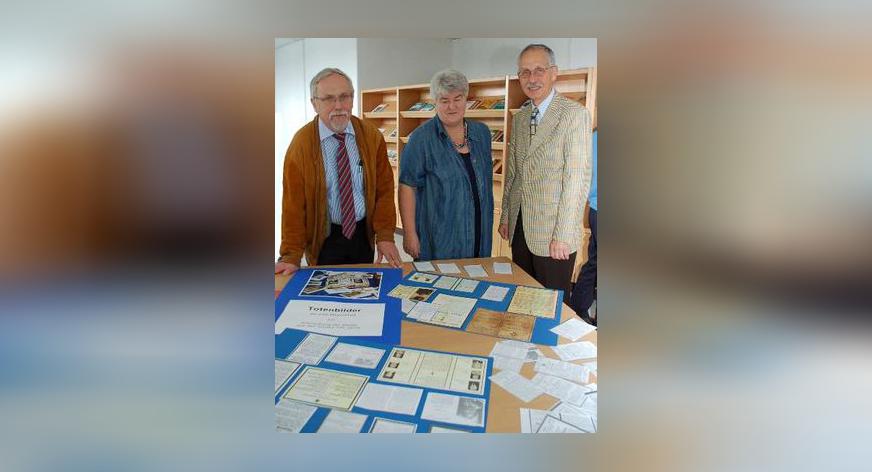

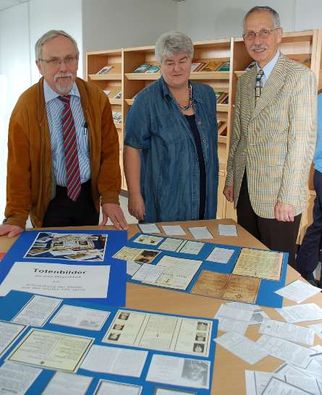

v.l. Geschäftsführer Josef Grave, Ruth Decker und der Leiter des Arbeitskreises Familienforschung Dr. Ludwig Remling

Angaben zum ausgeübten Beruf des Toten würden hauptsächlich für männliche Personen aufgeführt, erklärte Decker. Totenzettelchen enthielten nur wenige Aussagen zu politischen Einflüssen und deren Auswirkungen auf das Leben und Denken von Verstorbenen. Eine Ausnahme bildeten die Erinnerungsbildchen an die in den Weltkriegen Gefallenen. Sie enthielten Angaben über Dienstrang und Ehrenzeichen. Einer amtlichen Auflage gemäß hätten die „Gefallenenbilder“ bei Angehörigen bestimmter Waffengattungen keine Angaben zum Todesort tragen dürfen, „um dem Feind keine Rückschlüsse zu ermöglichen“.

Durch die Auswahl der Motive zeige sich der Versuch, einen persönlichen Bezug zwischen dem Verstorbenen und dem Bild herzustellen. Wie Ruth Decker erklärte, beschäftigt sich ihre Arbeitsgruppe seit 2003 mit dem Archivieren von Totenbildchen. Zurzeit lägen rund 56000 Datensätze vor.

Quelle: Osnabrücker Zeitung

Bild: Willy Rave